Kara Walker e a escravidão como linguagem visual

A primeira vez que me deparei com um trabalho de Kara Walker foi em 2007, no Whitney Museum, em Nova York. Entrei desavisada, pois meu objetivo era ver uma outra exposição, na mesma instituição. A verdade é que passei por aquele andar apenas para não perder o passeio e, hoje, tenho a certeza, de que de lá nunca mais saí.

Nas paredes muito brancas do Museu destacavam-se figuras feitas com colagens, todas bastante escuras ou trazendo variações nos tons de cinza. A princípio, a técnica me lembrou aqueles recortes que fazemos na infância, quando depois de dobrar bem o papel, passamos a recortar o que serão fileiras de meninas ou de meninos de mãos dadas, ou toalhas feitas com a ajuda de uma tesoura afiada. Tudo muito ingênuo e apenas decorativo.

Mas bastou apurar o olhar, um pouco mais, para notar como naquele espaço nada havia de naive. Ao contrário, é impossível percorrer uma exposição de Kara Walker e dela sair indiferente.

Nas paredes, a violência da história norte-americana, marcada pelo sul escravagista e pela monocultura do algodão, ganha logo o primeiro plano, com cenas violentas e fortes que caracterizavam bem a perversão desse sistema, que supunha a posse de uma pessoa por outra. Uma clara contraposição rapidamente se destaca e confunde o público: o trabalho delicado, que lembra o ato feminino de tecer, se opõe à selvageria das situações lá apresentadas. Um soldado estupra uma menina negra, uma criança branca está prestes a enfiar uma arma pontiaguda numa garota negra, uma mulher negra carrega uma senhora branca (gorda e pesada) nos ombros, um senhor branco lincha uma moça negra enquanto uma criança chora, um jovem negro entra em pânico diante do escárnio do garoto branco, e assim segue essa espécie de procissão, feita da exposição do passado e da injustiça imposta a 12 milhões de africanos e africanas, que foram forçados a deixar seu continente de origem, durante mais de três séculos.

Tal tipo de arte, construída a partir de silhuetas e recortes, não é estranha ao universo norte-americano. Até por isso, nesse caso, há uma clara intenção de inverter os pressupostos; dar um giro na convenção visual, de forma a deixar explícito o processo artístico adotado por Walker, que em nada lembra à “naturalização”. Ao contrário, seus trabalhos desnudam a desigualdade persistente, bem como revelam uma imensa e dispersa brutalidade.

Como a obra é, muitas vezes, apresentada de forma circular, e se desenvolve tal qual uma parada em 360 graus, a sensação é de estar dentro de um cinema antigo e, ao mesmo tempo, inevitavelmente, inserido numa paisagem inclemente. Quem não sente tontura padece de claustrofobia, pois a violência de tempos atrás parece fazer todo sentido nos dias de hoje, incorporando o expectador, que perde a chance de sair tranquilo ou apaziguado depois de ver as obras de Walker.

Ou melhor, interseccionando marcadores sociais da diferença, como gênero e raça, Walker devolve estereótipos nacionais consolidados – as negras corpulentas e bonachonas, as escravizadas bonitas e sensuais, os escravizados sempre no trabalho, as senhoras com seus mandos e mimos, os patrões com seus vícios – fazendo de sua arte uma forma de denúncia e de grande incômodo.

Se a ferocidade da escravidão explode por toda parte, não há como deixar de notar a maneira sensível como a artista explora a paisagem, intercalando imensas luas soturnas, árvores frondosas e nuvens dramáticas. Tudo é, porém, disposto numa superfície plana e contínua, demonstrando como aquele “espetáculo” não se resume a um local e a uma época; continua em pleno vigor, vitimando tantos corpos de negros e negras.

Os personagens criados pela artista não têm suas identidades definidas e, dessa maneira, acabam por dizer respeito a todos e a tudo: aos Estados Unidos inteiro, assim como a diferentes momentos da história daquele país e de outros também. Aliás, a obra de Walker não se resume ao passado; atinge em cheio a cena contemporânea norte-americana, com a continuidade das práticas de discriminação.

Trata-se, pois, de um tipo de trabalho que se utiliza de marcas históricas, mas também questiona as obras de viajantes e artistas setecentistas e oitocentistas, profundamente marcadas por um tom colonial e europeizante, e que insistem em representar o cotidiano da escravidão em ambiente tranquilos, acolhedores, organizados, a despeito de hierárquicos, e, sobretudo, sem qualquer laivo de violência.

Descolonizar as nossas representações visuais, mostrar a carga de crueldade e de fúria existente em países que contaram com um sistema escravocrata, durante séculos, como é o caso do Brasil também, faz parte do projeto de Kara Walker que não poucas vezes inclui instrumentos de castigo – pegas e ganchos, correntes, troncos – em meio a seus desenhos. Por sinal, introduzir tais objetos de sevícia, em meio à “paisagem natural”, acaba por gerar um resultado em tudo oposto. Passamos a ver as pinturas do passado não como verdades, testemunhos ou etnografias, mas antes como formas de imaginação visual e de domínio colonial. Descolonizar a arte significa, ainda, inquirir as nossas próprias representações visuais que, de tão insistentes, acabam por se transformar em imagens/ ilustrações, que apenas decoram ou confirmam o que previamente pensamos saber e conhecer.

Kara Walker não poucas vezes recebeu críticas, algumas provenientes do próprio Movimento Negro, que a acusaram de apenas “vitimizar” escravizados e escravizadas, sem mostrá-los em situações de resistência. A artista, no entanto, defende que seu projeto artístico tem como suposto borrar a “imagem familiar” do sistema, e trazer para a superfície o que fica escondido, e em segundo plano. Interessa-lhe, ademais, reinscrever os estereótipos que foram se colando aos corpos negros, durante tantos séculos, e que assim ganharam uma imensa invisibilidade social.

Boa arte é aquela que incomoda, e provoca reação. As colagens de Kara Walker usam de um suporte que parece ingênuo e de uma técnica que se assemelha ao exercício infantil. No entanto, e justamente por isso, elas acabam por politizar situações que durante muito tempo restaram tranquilas; circunstâncias que ficaram escondidas e que permitiram a vigência de um constrangedor silêncio diante de um sistema que tanto nos envergonha.

P.S.: Quem quiser ver alguns trabalhos de Kara Walker no Brasil, é só passar pela exposição “Histórias afro-atlânticas” aberta até 21 de outubro no MASP e no Instituto Tomie Ohtake, ambos em São Paulo (SP).

***

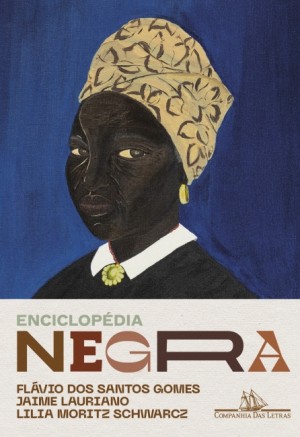

As artes de Walker ilustram as capas da nova coleção da prêmio Nobel de literatura Toni Morrison publicadas pela Companhia das Letras. Os primeiros livros a ganharem o novo projeto gráfico são Deus ajude essa criança, o mais recente romance da escritora, e Amada, seu livro mais conhecido.